• octobre-novembre 2007

• Poitiers, faculté des Sciences humaines et arts

Présentation

Entre sphère privée et sphère publique, la haine tient une place paradoxale au cœur des relations humaines. Son évocation a permis à certains artistes d’avant-garde de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle de dénoncer les dysfonctionnements de la société. Pour les caricaturistes les plus engagés, elle fut aussi un élément d’instrumentalisation politique.

La haine privée

La haine privée

Comme les écrivains et feuilletonistes de l’époque, les caricaturistes s’intéressèrent tout particulièrement à la place de la femme dans le couple. Contrepoint de l’amour idéal, la haine est considérée comme un avatar de la vie matrimoniale et de l’institution du mariage.

L’adultère, fondement principal de la discorde, est tenu pour un phénomène de société dans la Comédie de Boulevard, qui dévoile de manière plaisante l’hypocrisie de la société bourgeoise. Par son caractère spectaculaire et rituel, la scène de ménage bouleverse les rapports de force “naturels”, et remet en cause la traditionnelle autorité du mari sur son épouse. Traitée sur le mode grotesque, cette “anomalie” s’inscrit néanmoins dans l’ordre des choses. Lorsqu’elle se déroule sur la longue durée, la haine est nourrie par l’ennui, la jalousie et les tracasseries de la vie ordinaire. L’indifférence fait place à l’hostilité permanente. Avec cynisme et cruauté, le conjoint se réjouit de la mort de l’autre.

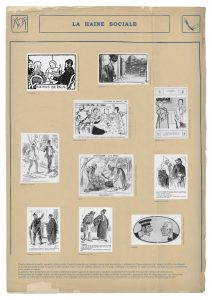

La haine sociale

Dans le cadre de la famille, première cellule sociale, l’autorité parentale est volontiers tenue pour une entrave à la liberté et à l’épanouissement de l’enfant. En 1894, Jules Renard fit de Poil de Carotte le type du gamin souffre-douleur. Dans l’une des éditions illustrées de l’ouvrage, Vallotton s’est intéressé au repas de famille, symbole de l’incommunicabilité entre adultes et enfants.

Dans le cadre de la famille, première cellule sociale, l’autorité parentale est volontiers tenue pour une entrave à la liberté et à l’épanouissement de l’enfant. En 1894, Jules Renard fit de Poil de Carotte le type du gamin souffre-douleur. Dans l’une des éditions illustrées de l’ouvrage, Vallotton s’est intéressé au repas de famille, symbole de l’incommunicabilité entre adultes et enfants.

La présence de la domesticité dans la maison introduit d’autres rapports de domination, suscitant un sentiment de revanche de la part des victimes de maltraitances. Prolongement de la sphère intime, la communauté villageoise est également le théâtre de la haine ordinaire. Frustrations, jalousies et désir de vengeance sont exacerbés par les querelles de voisinage et les hiérarchies locales. À la campagne, les haines sont tenaces et les rancœurs apparaissent au grand jour au tribunal ou devant le juge de paix.

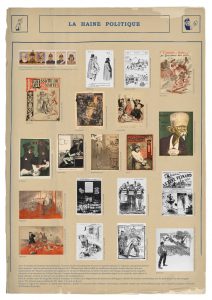

La haine politique

Avec la montée des tensions internationales, l’ennemi déclaré est représenté souvent de manière haineuse. L’outrance caricaturale devient alors suspecte. Ainsi la représentation stéréotypée de l’Allemand par Hansi trahit les souffrances du jeune écolier alsacien, face aux représentants de l’Empire autoritaire de Guillaume II.

Avec la montée des tensions internationales, l’ennemi déclaré est représenté souvent de manière haineuse. L’outrance caricaturale devient alors suspecte. Ainsi la représentation stéréotypée de l’Allemand par Hansi trahit les souffrances du jeune écolier alsacien, face aux représentants de l’Empire autoritaire de Guillaume II.

Du rire à l’intolérance, la dérive est aisée à une époque marquée par la conquête coloniale et les tourments de l’affaire Dreyfus. Certains dessins peuvent être compris au deuxième degré ou au contraire, sans céder à la haine affichée, contenir les ferments du racisme et de l’antisémitisme. Dans le combat contre les inégalités sociales, le mépris, la violence et le dégoût sont des armes psychologiques utilisées de manière systématique par les périodiques les plus engagés tels Le Père Peinard, puis au début du XXe siècle, L’Assiette au Beurre.

Haineux à l’égard de l’injustice, le caricaturiste Steinlen a préféré en revanche tenir à distance l’adversaire, considéré comme une entité politique, pour mieux signifier la dignité et la fierté de l’homme du peuple.

Photographies : Isabelle Fortuné (Université de Poitiers) et Olivier Neuillé (Médiathèque François-Mitterrand).

Informations complémentaires

À consulter

> Panneaux

Contact

Isabelle Fortuné

isabelle.fortune@univ-poitiers.fr