Que recherchez-vous ?

Un contenu sur ce site

Une personne sur l'annuaire

Une formation sur le catalogue

Un contenu sur ce site

Une personne sur l'annuaire

Une formation sur le catalogue

Émissions de radio : Le goût du Moyen Âge

Projet pédagogique réalisé par les étudiants en Master Mondes Médiévaux au printemps depuis 2024, sous la coordination de Cécile Voyer, Professeur en histoire l’art (CESCM/Université de Poitiers).

Mise en ligne avec l’aide du service communication de l’Université de Poitiers.

Samuel Perret a composé toutes les bandes son de l’émission, comprenant le générique et les virgules.

Présentation du projet pédagogique

Le goût du Moyen Âge » est un podcast réunissant les sujets de recherche de certain·es étudiant·es du Master Mondes Médiévaux du CESCM de l’université de Poitiers. Il a pour objectif de mettre en lumière leur méthodologie de recherche tout en montrant la diversité des disciplines au sein du laboratoire. Les podcasts sont divisés en grandes thématiques, liant les présentations entre elles.

Écoutez deux approches en histoire de l’art et une en histoire, dans laquelle nos 3 étudiant·es se concentrent sur une étude minutieuse de leurs images ou de leurs textes et ce qu’ils en ressortent ; avec Sarah Maçonnerie (La représentation de Bethsabée au bain dans le manuscrit enluminé du XIIIe au XVe siècle), Alexis Minault (La pratique de l’épée dans les marginalia aux XIIIe et XVe siècle) et Samuel Perret (Liber Scintillarum, florilège biblique et patristique, écrit à la fin du VIIe siècle par le moine Defensor dans l’Abbaye de Ligugé) / Paul Weibel (modérateur) Écoutez deux approches en histoire de l’art et une en histoire, dans laquelle nos 3 étudiant·es se concentrent sur une étude minutieuse de leurs images ou de leurs textes et ce qu’ils en ressortent ; avec Sarah Maçonnerie (La représentation de Bethsabée au bain dans le manuscrit enluminé du XIIIe au XVe siècle), Alexis Minault (La pratique de l’épée dans les marginalia aux XIIIe et XVe siècle) et Samuel Perret (Liber Scintillarum, florilège biblique et patristique, écrit à la fin du VIIe siècle par le moine Defensor dans l’Abbaye de Ligugé) / Paul Weibel (modérateur)

|

Cette écoute, mêlant archéologie et histoire, trouve un lien par l’approche géographique. L’Angoumois est ici mis en avant d’abord dans sa gestion castrale de l’eau puis dans son histoire politique par Pierre Benoît (Gestion de l’eau au château et dans son territoire – châteaux de l’Angoumois, Andone et Montignac, fondés par les Taillefer) et Théophile Constantin Le Rouzic (Histoire politique des comtes d’Angoulême – les Taillefer du IXe au XIIIe siècle) / Victor David (modérateur) |

Ce podcast propose une approche plus technique à travers l’étude de deux charpentes, mises en avant à travers les intérêts et contraintes de tels sujets de recherche ; avec Victor David (Étude des charpentes médiévales de l’ancien prieuré du Breuil Bellay) et Samuel Sainte Marie Gauthier (Étude d’une charpente moderne du Palais de Poitiers) / Ilona Cordeau (modératrice) Ce podcast propose une approche plus technique à travers l’étude de deux charpentes, mises en avant à travers les intérêts et contraintes de tels sujets de recherche ; avec Victor David (Étude des charpentes médiévales de l’ancien prieuré du Breuil Bellay) et Samuel Sainte Marie Gauthier (Étude d’une charpente moderne du Palais de Poitiers) / Ilona Cordeau (modératrice)

|

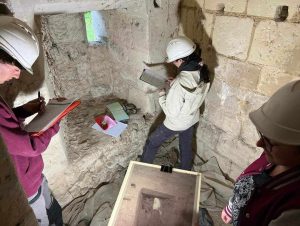

Une thématique plus générale est proposée ici : l’archéologie. La discipline est abordée selon deux axes majeurs : le bâti et le sédimentaire. Les étudiant·es mettent en avant les avantages et inconvénients rencontrés à travers deux sujets castraux ; Ilona Cordeau (Le château de Mayet mis en lumière par l’archéologie du bâti) et Quentin Beauchaine (Le château d’Oléron et l’apport de l’archéologie sédimentaire) / Victor David (modérateur) Une thématique plus générale est proposée ici : l’archéologie. La discipline est abordée selon deux axes majeurs : le bâti et le sédimentaire. Les étudiant·es mettent en avant les avantages et inconvénients rencontrés à travers deux sujets castraux ; Ilona Cordeau (Le château de Mayet mis en lumière par l’archéologie du bâti) et Quentin Beauchaine (Le château d’Oléron et l’apport de l’archéologie sédimentaire) / Victor David (modérateur)

|

Écoutez deux approches en histoire de l’art et en archéologie, où les étudiantes se concentrent sur la peinture murale et la manière dont elles ont abordé ce domaine ; Aliénor Rabeau (L’église Saint-Hilaire de Brigueil-le-Chantre (Vienne) : étude archéologique du bâti et des peintures murales, XIIe-XVe siècles) et Jeanne Ledan (Les peintures murales des XIIe et XIIIe siècles de l’abside de Notre-Dame de Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire) / Jean-Baptiste Leclercq (modérateur) Écoutez deux approches en histoire de l’art et en archéologie, où les étudiantes se concentrent sur la peinture murale et la manière dont elles ont abordé ce domaine ; Aliénor Rabeau (L’église Saint-Hilaire de Brigueil-le-Chantre (Vienne) : étude archéologique du bâti et des peintures murales, XIIe-XVe siècles) et Jeanne Ledan (Les peintures murales des XIIe et XIIIe siècles de l’abside de Notre-Dame de Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire) / Jean-Baptiste Leclercq (modérateur)

|

De la chatoyante polychromie des vitraux à la simplicité puissante d’une règle de vie, découvrez dans cette écoute un Moyen Âge riche de couleurs et de contrastes ; Léa Madrignac (L’iconographie des évêques saint Denis et saint Martin dans les verrières hautes du chevet de la cathédrale Saint-Gatien de Tours, XIIIe siècle) et Solenn Nollez-Piat (Un manuscrit de la règle de Saint Benoît, féminisé, en Moyen Français : quand les moines parlent au féminin) / Jeanne Ledan (modératrice) De la chatoyante polychromie des vitraux à la simplicité puissante d’une règle de vie, découvrez dans cette écoute un Moyen Âge riche de couleurs et de contrastes ; Léa Madrignac (L’iconographie des évêques saint Denis et saint Martin dans les verrières hautes du chevet de la cathédrale Saint-Gatien de Tours, XIIIe siècle) et Solenn Nollez-Piat (Un manuscrit de la règle de Saint Benoît, féminisé, en Moyen Français : quand les moines parlent au féminin) / Jeanne Ledan (modératrice)

|

Ce pod-cast propose de se tourner vers l’histoire de l’art, et plus précisément la sculpture du XIIe siècle, avec Blanca Puig Gamiz (La répercussion de la sculpture monumentale des façades aquitaines sur les portails des royaumes hispaniques chrétiens au XIIe siècle) et Emma Tissot (Les chapiteaux sculptés de l’église Saint-Sauveur de Nevers : témoins de la sculpture romane bourguignonne) / Zoélie (modératrice) Ce pod-cast propose de se tourner vers l’histoire de l’art, et plus précisément la sculpture du XIIe siècle, avec Blanca Puig Gamiz (La répercussion de la sculpture monumentale des façades aquitaines sur les portails des royaumes hispaniques chrétiens au XIIe siècle) et Emma Tissot (Les chapiteaux sculptés de l’église Saint-Sauveur de Nevers : témoins de la sculpture romane bourguignonne) / Zoélie (modératrice)

|

Tournons-nous vers l’étude archéologique des sites castraux et religieux, pluralité des axes de recherche ; Marie Desplat (La céramique médiévale et moderne du château du Haut-Clairvaux, 86), Clothilde Guillaud (Le château de la Roche-Bertin à Sainte-Soulle, 17) et Louise Pineau (Étude des édifices religieux dans le Lencloîtrais et le Clairvalois – Étude de cas : l’église Notre-Dame de Colombiers, 86) / Simian Carre (modérateur) Tournons-nous vers l’étude archéologique des sites castraux et religieux, pluralité des axes de recherche ; Marie Desplat (La céramique médiévale et moderne du château du Haut-Clairvaux, 86), Clothilde Guillaud (Le château de la Roche-Bertin à Sainte-Soulle, 17) et Louise Pineau (Étude des édifices religieux dans le Lencloîtrais et le Clairvalois – Étude de cas : l’église Notre-Dame de Colombiers, 86) / Simian Carre (modérateur)

|

Une thématique plus générale est proposée ici : la peinture. La discipline est cependant abordée selon deux périodes et méthodes très distinctes ; Martina Coccia (Analyse iconographique et sémantique de l’œuvre Die Waldfrau de Meret Oppenheim : entre l’imaginaire surréaliste de Mélusine et le folklore allemand) et Aurélie Lagouche (L’iconographie des saints au travers des peintures de l’église Saint-Genest de Lavardin, XIVe-XVe siècle) / Emma Tissot (modératrice) Une thématique plus générale est proposée ici : la peinture. La discipline est cependant abordée selon deux périodes et méthodes très distinctes ; Martina Coccia (Analyse iconographique et sémantique de l’œuvre Die Waldfrau de Meret Oppenheim : entre l’imaginaire surréaliste de Mélusine et le folklore allemand) et Aurélie Lagouche (L’iconographie des saints au travers des peintures de l’église Saint-Genest de Lavardin, XIVe-XVe siècle) / Emma Tissot (modératrice)

|

Un pod-cast sur l’iconographie abordée sous de multiples angles ; Juliette Carrique (L’iconographie du Triomphe de la Vierge au premier gothique (1170-1250) et les liens avec les textes liturgiques) et Samuel Grassin (La narration dans les images des manuscrits fr 50 et 51 au XVe siècle) / Vanessa Ernst-Maillet (modératrice) |